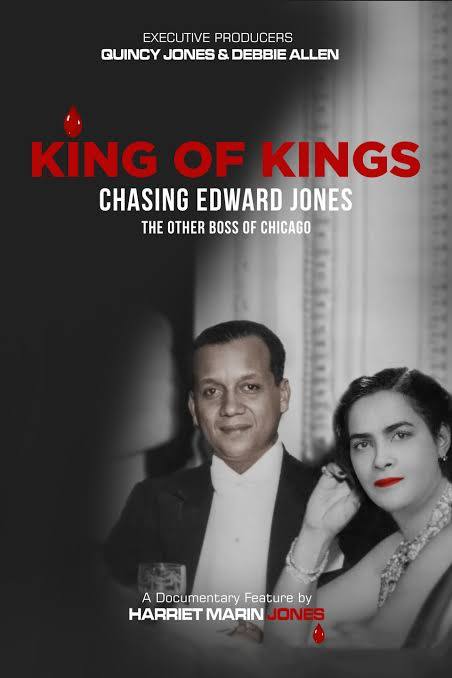

Productrice, scénariste et réalisatrice, Harriet Marin Jones signe avec King of Kings : Chasing Edward Jones son tout premier long-métrage documentaire. Cette œuvre intime et politique qui lève le voile sur une figure oubliée de l’histoire américaine : son grand-père Edward Jones. Derrière ce nom, l’un des hommes les plus riches et influents des États-Unis des années 1930-40. Il a bâti un empire financier dans le Chicago ségrégationniste, mais reste pourtant effacé des livres d’histoire.

En retraçant ce destin hors du commun – entre saga familiale, fresque historique et polar urbain – Harriet Marin Jones mène une véritable enquête sur la mémoire et ses silences. Elle interroge les liens entre pouvoir, identité et héritage. Rencontre avec une cinéaste qui, en révélant l’histoire cachée de sa famille, éclaire un pan méconnu de l’Amérique… et notre rapport collectif à la vérité.

Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a amenée au cinéma ?

Harriet Marin Jones : Même si je me considère Européenne, je suis moitié Espagnole, moitié Américaine. Jusqu’à l’âge de 17 ans, j’ai vécu dans cinq pays. J’ai suivi le cursus français jusqu’au bac, puis je suis allée vivre aux États-Unis pour faire des études de cinéma. J’ai commencé par un an à Chicago à Loyola University, puis j’ai passé mon Bachelor de Visual Media à American University à Washington D.C., avant de faire mon Master en Cinéma Studies à New York University.

Ce qui m’a amenée au cinéma est simple. En terminale, ma mère m’a demandé ce que je voulais faire. Je ne savais pas, mais j’avais deux passions : la littérature – je dévorais plusieurs livres par semaine – et surtout le cinéma. Depuis l’âge de 11 ans, j’étais fascinée par Hiroshima, Mon Amour et West Side Story, deux films bien différents qui m’ont totalement transportée et éblouie. Malgré l’hostilité de certains membres de ma famille qui trouvaient que le cinéma n’était pas un métier sérieux, ma mère a accepté de m’envoyer aux US suivre ma passion.

Quand j’ai commencé à faire des courts-métrages, j’ai su sans l’ombre d’un doute que c’était ma voie. J’ai écrit et réalisé une douzaine de courts-métrages, tout en étant stagiaire et deuxième assistante sur des longs-métrages aux US et en France et lectrice (pour entre autres TF1 et France 3 Cinéma). Cela m’a amenée tout naturellement à mon premier long-métrage.

« À la poursuite d’Edward Jones » est mon premier documentaire.

Vous êtes la première à raconter l’histoire de votre grand-père, quelque chose a déclenché votre projet ?

Harriet Marin Jones : J’ai appris l’histoire de mon grand-père lorsque j’avais 17 ans. Lorsque j’étudiais à Chicago, un étudiant de mon université est venu un jour me chercher à mon domicile. À l’époque je vivais chez ma grand-mère, Lydia Jones. Intrigué par son nom, il m’a demandé si j’avais un lien de parenté avec Edward Jones. Je lui ai dit que c’était mon grand-père et il a commencé à me raconter l’histoire de cet homme qui a tant marqué cette ville.

Ce jour-là, j’ai appris que mon grand-père fut l’un des hommes les plus riches des États-Unis. Qu’il avait été emprisonné, kidnappé, et qu’il avait développé un jeu illégal à l’époque, devenu plus tard le loto. Rien de tout cela ne m’avait été raconté dans mon enfance. La seule chose que ma mère nous avait dite à mes sœurs et moi-même, c’est qu’il avait été un très bon père.

L’étudiant qui m’a révélé cette histoire est Nicolas Ford, le juge que l’on voit dans le film. Il avait 19 ans à l’époque et étudiait le droit. À partir de là, j’ai commencé à poser des questions et à ne pas me satisfaire des réponses reçues.

L’un des premiers projets de mon cursus était de faire le portrait de quelqu’un de notre entourage. J’ai choisi d’interviewer ma grand-mère, qui m’a raconté une partie de son histoire. J’ai découvert qu’elle avait été danseuse au Cotton Club et la colocataire de Joséphine Baker avant de rencontrer mon grand-père.

M’emparer de ce récit si longtemps passé sous silence, tant dans ma famille que dans les livres d’histoire, ne fut pas chose facile. C’est à la fois un roman, noir bien sûr, un polar, mais aussi une saga familiale et une fresque historique.

Pour revenir à l’élément déclencheur, c’est évidemment cette omerta qui m’a donné envie de raconter cette incroyable trajectoire. Comme le dit Quincy Jones dans le film, il est important de savoir d’où l’on vient. Cela aide à avancer, quelles que soient nos racines. Ça peut éviter des années de thérapie ! En explorant les racines de ma famille, j’ai découvert non seulement un pan méconnu de ma propre histoire, mais surtout une autre facette des États-Unis qui nous renvoie inéluctablement à aujourd’hui.

Pourquoi en faire un film ? Pourquoi cette forme en particulier ?

J’ai choisi de faire un film documentaire parce que je voulais raconter l’histoire de mon grand-père à travers ceux qui l’ont croisé. Ils étaient peu nombreux encore vivants et je devais me dépêcher avant qu’ils ne disparaissent. Je voulais utiliser les photos et les documents en ma possession et rester au plus près de la réalité.

Ce film est un travail sur la mémoire et une quête de vérité : comment elle se fixe, se transmet, se perpétue, se recoupe et parfois aussi se contredit. Mon grand-père n’est pas un héros consensuel, ce qui rend son destin fascinant. Il m’a semblé que j’étais la meilleure personne pour m’attaquer à ce documentaire, car il me permettait de faire revivre mes grands-parents. (Je n’ai pas connu mon grand-père qui est mort avant ma naissance.)

Une deuxième raison est bien plus pragmatique : je pouvais me permettre de produire un documentaire, certainement pas une fiction. Cela m’a pris des années, mais j’y suis arrivée.

Il y avait tant de matière que j’ai aussi écrit un livre, une biographie romancée. Sept ans d’écriture, mais j’en vois enfin la fin. Et maintenant que le documentaire est sorti aux États-Unis et que personne ne pourra effacer ce qui s’est vraiment passé, je me suis attaquée à la série. J’ai écrit une bible en une semaine tant je connais cette histoire dans ces moindres détails. Et je suis sur le point de signer avec une grosse compagnie américaine. Elle ne se serait probablement jamais intéressée à cette histoire, si le documentaire n’avait pas suscité tant d’engouement et remporté tant de prix.

Comment avez-vous fait le travail d’archives ?

Harriet Marin Jones : J’ai utilisé deux archivistes, une en France pour la partie française et surtout une à Chicago pour tout le reste. J’ai travaillé en étroite collaboration avec Patricia Lofthouse. Je lui ai demandé de m’envoyer toutes les images d’archives qu’elle pouvait trouver en lien avec mon sujet, notamment sur la Grande Migration et sur Bronzeville. Il y en avait malheureusement très peu sur le Southside de Chicago. (Il y a des tonnes d’images d’archives sur Chicago, mais elles ne montrent quasiment que les quartiers blancs et la population blanche. À cause de la ségrégation, peu d’images des Noirs ont été tournées.)

Quoiqu’il en soit, Patricia m’a envoyé pendant deux ans près de 100 heures d’archives et j’ai choisi les images que j’aimais et qui servaient le propos de mon récit. C’était très important pour moi de montrer visuellement comment était l’époque. Comme on dit aux US : « Show, don’t tell. » L’achat d’images d’archives a été la plus grosse partie de mon budget. Je voulais absolument transporter le public dans le passé et faire des allers-retours avec le présent pour pouvoir comparer.

La cerise sur le gâteau a été bien évidemment l’interview de mon grand-père que Patricia a retrouvé en Angleterre. J’étais en plein montage et j’ai été très émue de le voir et de l’entendre parler. (Pour la petite histoire, Patricia n’a pas trouvé son audition à la Commission Kefauver aux États-Unis. Il s’avère que les Américains avaient conservé quasiment toutes les auditions des Blancs durant cette fameuse commission retransmise à la télé à plus de 20 millions d’Américains, mais pas celles des Noirs…).

Comment s’est déroulée la création du film ?

Harriet Marin Jones : Dès que j’ai commencé à travailler sur le film, j’ai décidé que la goutte de sang serait mon fil conducteur. Il symbolise le sang qui coule dans les veines de ma famille, mais aussi la « One Drop Rule ». Cette loi qui faisait que n’importe quelle personne qui avait une goutte de sang noir était considérée comme Noir et devenait dès lors un citoyen de seconde zone, perdant la plupart de ses droits. Cette goutte de sang traverse tout le film et on la retrouve sur l’affiche.

Le deuxième fil conducteur est l’argent. Edward Jones avait compris, lui qui avait le sens inné des affaires, que l’unique moyen de s’émanciper serait de prendre le pouvoir par l’argent. L’argent qu’on amasse avec ce jeu de la Policy qui va lui permettre de bâtir son empire et qui va engendrer tant de convoitise et de colère. C’est pourquoi il apparaît sous plusieurs formes à travers le film (dessin animé des années 30, images d’archives, séquences animées).

C’était une évidence pour moi de recréer visuellement tout ce que je ne pouvais pas montrer avec les images d’archives avec des séquences animées. Du jeu illégal au kidnapping en passant par le coup de foudre à l’intérieur du Cotton Club ou les meurtres. Il y a en tout 11 séquences animées qui ponctuent le film. Pour cela, j’ai travaillé avec Christian Volckman. Ça a été un bonheur de bosser avec lui. Il a tout de suite compris ce que je voulais : le côté film noir avec la note de rouge qui nous emmène là où je veux. Ces séquences animées me permettaient également de traiter le film comme une fiction et d’apporter du rythme, tout en restant très visuel. Et j’ai renforcé le tout avec de la musique pour accentuer le côté suspens et course-poursuite.

Votre grand-père est né au début du 20ème siècle et a grandi et travaillé dans une Amérique ségrégationniste. 100 ans après, quel écho ont pour vous les événements récents aux États-Unis par rapport à votre histoire familiale ?

Harriet Marin Jones : L’histoire de mon grand-père aurait été tout autre s’il avait été Blanc ou s’il n’y avait pas eu la ségrégation. Il aurait été un homme d’affaires et ne se serait probablement jamais lancé dans l’illégalité. Dans l’Amérique de cette époque, dictée par des lois qui réduisaient fortement le champ des possibles des minorités, Edward Jones devint un hors-la-loi. Il a d’ailleurs fini par faire de la prison pour fraude fiscale, comme Al Capone. Mais là est toute l’hypocrisie des États-Unis. Le jeu était illégal tant qu’il était entre les mains des Noirs, alors qu’il est devenu tout à fait respectable lorsque le gouvernement s’en est emparé, l’a légalisé et on a fait le loto, aujourd’hui jouée par des millions de personnes. (Mon grand-père et les Policy Kings ont maintes fois tenté de le faire légaliser, le gouvernement n’a jamais accepté.)

Le gouvernement a préféré laisser la mafia s’en emparer plutôt que le laisser entre les mains de Noirs devenus à leur goût trop puissants. Cela était inacceptable pour l’establishment blanc.

Mon grand-père a aidé à faire basculer la ville de Chicago dans le camp démocrate alors que jusqu’à là les Noirs votaient Républicains en hommage à Lincoln qui avait aboli l’esclavage. Ce documentaire nous parle de l’Amérique d’hier, mais en filigrane, il nous parle aussi de celle d’aujourd’hui. Il raconte une histoire qui se joue encore dans l’inconscient de nombreux descendants d’Afro-américains, celle de la ségrégation et des violences perpétrées par le pouvoir blanc.

Ce film nous rappelle aussi l’histoire avortée d’un quartier où les noirs commençaient à s’approprier des formes de pouvoir financier, politique et culturel comme jamais auparavant avant que la mafia, avec la bénédiction du gouvernement, n’y mettent un stop.

Le fait que Trump ne cache pas son goût prononcé pour le révisionnisme, que son administration s’attaque de front à la diversité en retirant de nombreux livres et que l’histoire soit réécrite dans de nombreux états prouve qu’il est essentiel que des films comme celui-ci existent pour rétablir la vérité. Comme en Floride où l’on tente de montrer l’esclavage sous un angle positif avec des « travailleurs » qui ont appris un « métier ».

Comme dit George Orwell : « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé ».

Edward Jones représente tout ce que Trump hait et aimerait gommer : un Noir brillant qui a réussi, qui a employé dix mille personnes et qui a prouvé qu’il était possible d’échapper au déterminisme selon lequel un homme noir ne pouvait détenir les clés du pouvoir, qu’il soit financier, social ou politique. Mon grand-père a surtout ouvert la voie et montré l’exemple. Il faut donner de la visibilité à cette histoire. Ne serait-ce que pour contrer les suprémacistes blancs qui ont encore de beaux jours devant eux aux États-Unis.

Dans votre film, on voit Quincy Jones à plusieurs reprises. On voit également qu’il est producteur exécutif du film. Quelle a été votre collaboration ?

Harriet Marin Jones : Quand j’ai appris le 4 novembre dernier que Quincy Jones nous avait quittés, j’ai été sous le choc. J’étais encore avec lui fin septembre 2024. C’est l’une des personnes qui m’a le plus impressionnée et inspirée dans ma vie. Quincy est originaire de Chicago. Son père était menuisier et travaillait pour mon grand-père. Il l’a rencontré alors qu’il n’était encore qu’un gamin, mais il se souvenait très bien de lui. Plus tard, à Mexico, il l’a retrouvé alors qu’il était déjà un musicien connu. Il a tout de suite accepté d’être interviewé. Lorsqu’il a vu le teaser que j’avais fait, il m’a proposée de produire le film. Même si c’était une chance inouïe, j’ai refusé.

Nos vues étaient divergentes sur un point important : Quincy ne voulait faire de mon grand-père qu’un gangster, mais pour moi Edward Jones est bien plus que ça. C’était aussi un entrepreneur et un bienfaiteur pour sa communauté. Je voulais montrer toutes ces contradictions et j’avais peur de perdre le final cut si je signais avec sa boîte.

Du coup, j’ai préféré le produire moi-même avec un crowdfunding où j’ai récolté 100 000 euros, et surtout avec l’argent que je gagnais avec mes deux plateformes de formations que j’avais lancées entre temps. Avant de faire le tour des festivals, j’ai demandé à Quincy et à Debbie Allen d’être Executive Producers. Les deux ont tout de suite accepté. Debbie est très connue aux US et elle va d’ailleurs recevoir un Oscar d’honneur cette année. Quincy l’ayant reçu l’année dernière à titre posthume. Je serai toute ma vie infiniment reconnaissante envers Quincy. On a passé énormément de temps ensemble ces dernières années et elle m’a tant appris.

On voit quelques courtes séquences dans lesquelles certains membres de votre famille interviennent. Le mystère a l’air de planer autour de votre grand-père ?

Harriet Marin Jones : Comme je le disais précédemment, l’histoire de mon grand-père était le secret le mieux gardé au sein de ma famille ! Mes enfants, ainsi que mes neveux ont appris le parcours hallucinant de leur arrière-grand-père en voyant le film. Ils n’en revenaient pas.

Ma famille est la pure illustration du « Melting Pot » américain. Notre peau, par le fruit des métissages, est claire. Pour qui ne connaît pas notre histoire, il est difficile de concevoir que nous avons des ancêtres noirs. Et cela n’a aucune importance aujourd’hui tant les mélanges sont courants. Mais ce ne fut pas toujours le cas.

Ma mère adore le film aujourd’hui. Mais lorsqu’elle l’a découvert pour la première fois, elle ne m’a pas adressée la parole pendant deux jours ! Je pense que c’était « too much » pour elle. Et découvrir son père à l’écran a été un grand choc. Aujourd’hui, elle est très fière du parcours de son père et réalise qu’il n’y a rien d’immoral dans ce qu’il a fait, même si c’était illégal. J’ai réalisé en faisant ce film combien ce passé a dû être lourd à porter.

Sortie en salles le 10 septembre.

Vous aimerez aussi :

Les femmes dans l’industrie du cinéma, vers un mieux ?

Première fois à Los Angeles ? Tout savoir sur la capitale américaine du cinéma

Carrière et ambition féminine : avec Numéro Une Tonie Marshall réalisé un film engagé